少年法とは?その目的・背景・最新の改正ポイントをわかりやすく解説

もくじ

1. 少年法とは何か

少年法とは、20歳未満の少年が起こした刑事事件(少年事件)の処理方法を定めた法律です。

成人と同じ刑事訴訟法をそのまま適用するのではなく、少年特有の特性に配慮した特別な手続きや処分を定めています。

その背景には、少年はまだ人格形成の途上にあり、適切な教育・指導を行えば更生が可能だという考え方があります。

2. 少年法の目的と理念

少年法第1条には、次の目的が定められています。

- 少年の健全な育成のため、非行少年の性格矯正と環境調整を行う

- 処罰ではなく、教育・保護を重視する「保護主義」

この根底にあるのが「可塑性(かそせい)」という考え方です。

可塑性とは、「少年は環境や教育によって柔軟に変わりうる存在」という意味で、これが少年法で処罰より教育を重視する根拠になっています。

3. 年齢区分と取り扱いの違い

少年法では、年齢や区分によって取り扱いが異なります

| 区分 | 年齢 | 特徴・取り扱い |

|---|---|---|

| 触法少年 | 14歳未満 | 刑事責任なし。保護処分のみ。 |

| 犯罪少年 | 14〜20歳未満 | 犯罪を犯した少年。原則保護処分。ただし重大事件は「逆送」により刑事裁判の可能性あり。 |

| ぐ犯少年 | 18歳未満 | 不良行為など、性格や環境から将来罪を犯すおそれがある少年。犯罪前の段階でも家庭裁判所の審判対象。 |

| 特定少年 | 18〜19歳 | 少年法は適用されるが、保護が弱まり刑事責任を問われやすい。 |

4. 「特定少年」制度(令和3年改正)

成人年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、18・19歳は「特定少年」として新たな区分になりました。

主な変更点は次のとおりです。

- 原則逆送事件の拡大

従来は「16歳以上で故意に被害者を死亡させた場合」だったが、特定少年は死刑・無期または短期1年以上の刑にあたる罪も逆送対象に。 - 実名報道の例外

起訴されると、成人と同様に実名報道が可能に。

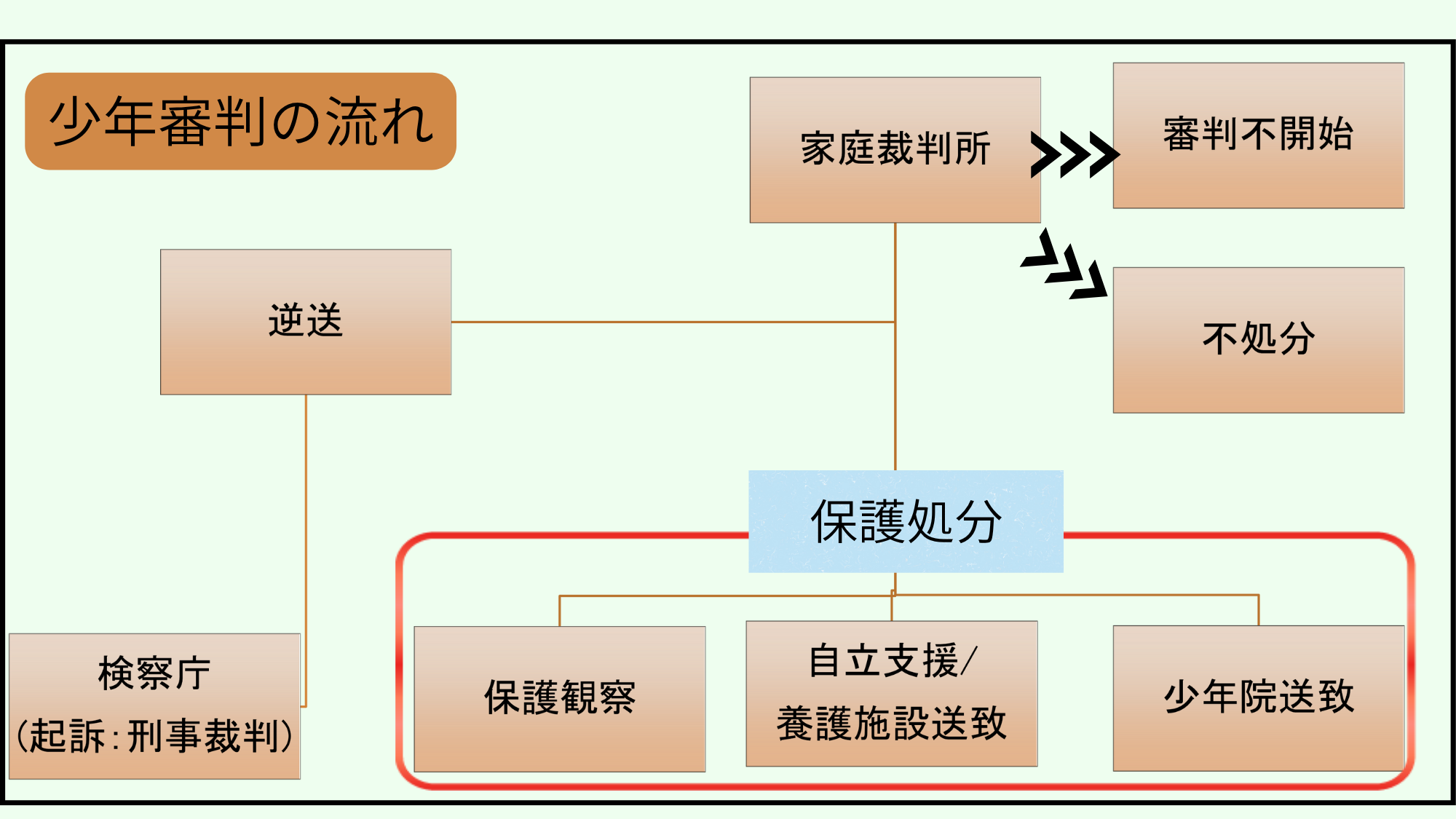

5. 少年事件の流れ

少年事件は、成人事件と異なる流れで進みます。

- 逮捕・勾留(必要な場合)

- 全件送致主義

警察や検察からすべて家庭裁判所に送致。 - 家庭裁判所での調査

家庭裁判所調査官が生育歴・環境・非行の経緯を調査。必要に応じて少年鑑別所で観護措置(最大8週間)。 - 少年審判(非公開)

裁判官が非行事実と要保護性を判断。保護処分か不処分が判断される

6. 主な処分の種類

- 審判不開始 / 不処分

事案が軽微、または保護の必要なしと判断された場合。 - 保護処分

- 保護観察:社会の中で更生を支援

- 児童自立支援施設・児童養護施設送致

- 少年院送致:年齢や問題性に応じて1〜5種の少年院で矯正教育

7. 少年院の種類

少年院の種類を表に整理しておきます。

| 種類 | 対象 | 特徴 |

|---|---|---|

| 第1種 | 心身に問題なし(12〜23歳) | 基本的な教育課程 |

| 第2種 | 犯罪傾向が進んだ16〜23歳 | 特別な矯正教育 |

| 第3種 | 心身に特別な配慮が必要(12〜26歳) | 医療的ケアを含む教育 |

| 第4種 | 刑事処分を受けた少年 | 拘禁刑の執行 |

| 第5種(令和4年新設) | 保護観察中の重大違反を犯した特定少年*1年以内 | 保護観察中の遵守事項違反への再教育 |

8. まとめ

- 少年法は「可塑性」と「保護主義」を理念とし、処罰ではなく教育による更生を目的としている。

- 年齢によって処遇が異なり、特に特定少年制度は近年の重要改正ポイント。

- 家庭裁判所の調査・審判を経て、少年の将来を見据えた処分が決定される。